Menu

1

About

+NARUでできること

2

Events

+NARUのイベント

3

Voices

+NARUで生まれた声

4

How To Use

施設の使い方

5

News

最新情報とお知らせ

6

Access Info

アクセスと営業時間

メンバー登録

+NARU NIHONBASHI

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目4-12

カネダ日本橋センタービルディング 1F

お問い合わせ

食と芸術を五感で感じた一日。 「ARTEAT |アートとイートの伸びる交錯」イベントレポート

2024/12/16

NARUでは四半期ごとに「NARU FES」を開催し、日本橋の新たな魅力を体験できる大型イベントを実施しています。

2024年11月16日に開催された「NARU FES 2024秋/ARTEAT」では、「食欲と芸術の秋」をテーマに、NARUや日本橋に縁のあるアーティストや料理人が集結。NARUの空間を生かし、展示やワークショップ、パフォーマンス、コミュニティディナーを展開しました。

食と芸術を融合させたらどんな空間や体験が広がるのか、五感で食と芸術を体感してほしいー

そんな想いで企画されたのがARTEATです。

普段はオープンスペースとして机や仕切りがあるNARUですが、今回はワークショップスペースを中心に置き、アーティストたちの作品展示で囲むことで、空間を開放的に展開しました。参加者を迎える準備は万全です。

ARTEATいよいよ開幕!

今回ARTEATでは6つのワークショップ&パフォーマンスと9つの出展アーティストによる作品ブース、そして提携企業によるポスター・チラシ展示で参加者の皆さんをお迎えしました。

ワークショップ&パフォーマンスご紹介

ここからは各コンテンツの詳細をご紹介します。

NOFF「ゴザシートとまち散策」

NOFFは境界線を曖昧にしつつ、創造的行楽(Creative Outing)を推進するアーバニストチーム。畳店と協力し古ゴザをピクニックシートに再利用した『ゴザシート』を用いて、外に出たくなるような試みを行っています。今回は、NOFFメンバーと参加者が畳に座り、リラックスしながら休息方法や休息場所をディスカッションしました。コーヒーを淹れる時間であったり、空いている電車で居眠りしたり、お気に入りの交差点で腰掛けてみたり…など、数分の行動が休息になることが新しい発見になったとの感想が聞かれました。

「休息について考えるきっかけになっていたら嬉しいです。休息をどうとろう?と考えることから、休息になるのではないかと、僕らにとっても新しい発見がありました」(NOFF五月女さん)

石井海成&工藤颯莉「チャイ日和」オリジナルチャイ作り

リベラルアーツな関心を背景に、日々小さな実践とセレンディピティを楽しむ国際基督教大学4年生の2人組。石井さんがチャイをぐつぐつ煮ながらインドで体験したフードスケープについて考えを共有するワークショップ。工藤さんはその様子をグラフィックレコーディングで表現します。参加者と出展者が和気あいあいと話しながら、オリジナルチャイが完成。「おかわりしたい!」「市販では飲めない味でほっこりする」と参加者一同大絶賛でした。

日本橋ウォーカブルチーム「日本橋まちあるきワークショップ」

NARUでインターンをしている学生団体・日本橋ウォーカブルチームは”日本橋の魅力を伝えるアプローチ方法の探求”をテーマに実証実験を兼ねたワークショップを行いました。その内容は、情報量の多い地図と、少ない地図の二種類を用意し、グループに分けてそれらをランダムに参加者に渡し、実際に街歩きに繰り出すというもの。20分という時間制限の中でも「思ったより歩ける範囲が広かった!」という声や「知らなかったお店に行けました」などの新しい発見ができたという感想が聞かれました。またリサーチの結果、日本橋のイメージについて「歴史・伝統を重んじる」「交流拠点」と回答する人の割合が増加し、情報量の差により、まちあるきの範囲も異なることが明らかになりました。

上田純也「スシ・ワークショップ」⇒NARUスタッフ安藤さんによる展示ツアー

スシ・ワークショップが変更になり、ARTEATの展示ツアーを実施しました。ARTEATの企画を担当している安藤さんが中心となり、アーティストの紹介や注目点などを紹介しました。在廊していたアーティストからは、直接活動や作品に込めた想いについて話を伺い、参加者の質問タイムも設けられました。最後には、NARUの法人担当の花田さんから、提携企業の展示を紹介。「実は日本橋は43ものギャラリーがあるまちです。日本橋というまちと企業と、アートとの繋がりは以前から深いものでした」と企業とアートとの関係も合わせて説明をしました。

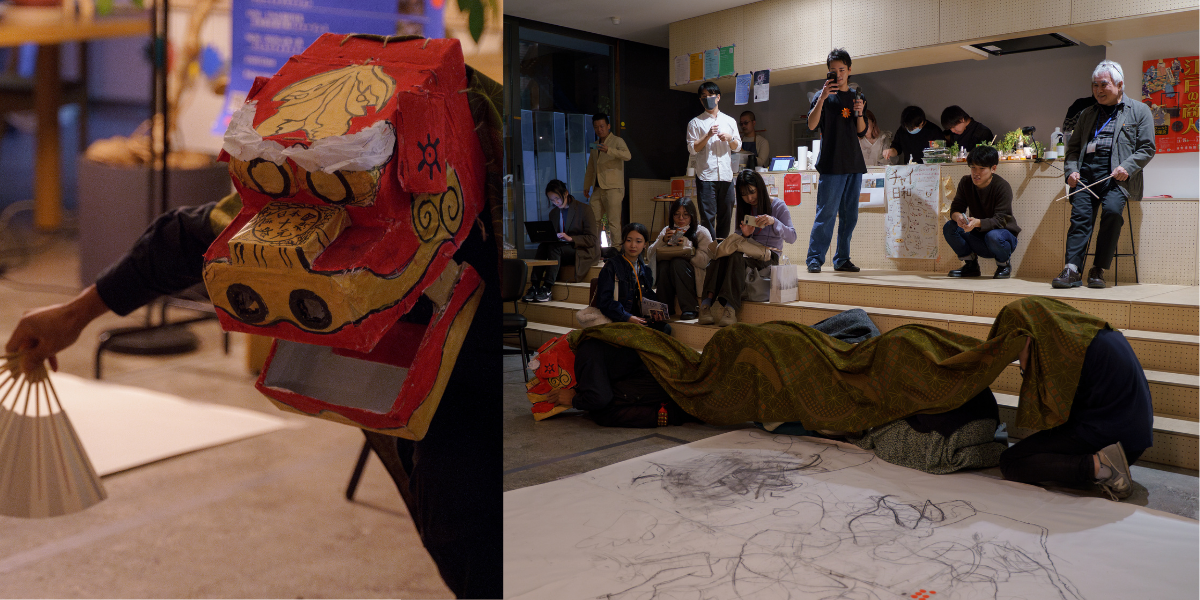

6okken「ドローイング・ワークショップ」

6okkenとは、山梨県河口湖にてアーティスト自身が生活・運営・表現活動を行う「アーティスト・ラン・レジデンス」を運営しているアーティストグループ。6okkenのメンバーである山口みいなさんが、身体を使い描いた痕跡を表現するドローイング・ワークショップを行いました。

参加者は、山口さんの指示に従い、目を閉じて全身を動かしながら木炭を走らせます。手がぶつかったり重なったりして描いた痕跡が現れました。

実際に参加した人からは「身体を使った表現で線を引くのは初めてでした!ダンスみたいで楽しいです」などの笑顔の感想を聞くことができました。

山口さんによると「実は、参加者は自分の名前を言っただけで、直接の会話はしてないんです。けれど、ドローイングをすると性格や特徴が表れます。言葉を交わさなくても自分や相手のことがわかる、ということを体感してほしいです」という目的も込められていて、会話をしなくても表現することができるドローイングの魅力を知ることができました。

稲村行真「日本橋の獅子舞パフォーマンス」

ワークショップの最後は、獅子舞研究家である稲村行真さんによる「日本橋の獅子舞パフォーマンス」を披露していただきました。稲村さんは日本各地の獅子舞を研究しており、自らも地域の特色を組み込んだオリジナルの獅子舞を作成し、土地ごとの魅力を獅子舞を通して表現しています。今回は日本橋をモチーフにしたオリジナルの獅子舞を作成したとのこと。獅子舞のデザインや、使用するお囃子の音楽に日本橋まちなかの音を用いて日本橋という土地の魅力を込めています。

点滅する照明とお囃子の音とともに、会場内に入ってきた獅子舞は、日本橋の名物である山本海苔店の海苔を配ってまわります。参加者の頭を咥えて挨拶したり、手拍子を煽ったりして、最後は4人の協力者を身体に取り込み、大きな獅子舞になってゆきました。その姿は会場にいる全員を笑顔にし、拍手に包まれ去ってゆきました。

「普段は話さないような知らない人とも、境界をこえてコミュニティを作ることができるというのが獅子舞を舞うことの魅力だと思います」と稲村さんは話します。

展示作品の紹介

ここからは展示を行った9組のアーティストをご紹介します。

戸頃綾

暮らしと写真の距離を近づけられるような写真を撮り、写真を身近に感じられるような表現をしている戸頃綾さん。今回は、日本橋のお菓子と写真を組み合わせて展示しました。「今回は日本橋にある和菓子「いちや」の焼きモンブランの色や味から写真を選びました。お菓子やその包装紙を選ぶように写真を気軽に楽しんでほしい」と戸頃さんは話します。写真とお菓子を一緒に見ると、食べていないのに味や食感の想像が膨らんでくるのが不思議で新しい感覚でした。

.png)

牛窪健人

マンダリンオリエンタル東京タパス・モスキュラーバーの料理長である牛窪さんは、学生時代に彫刻芸術を専攻し、自身のレストランではアートギャラリーのような料理を提供しています。今回は自身で描いた創作アート作品を初めて外部施設で展示しました。外の光が入る大きな窓の横での展示の効果もあり、昼と夜で異なる印象を受けます。足を止めじっと見ている方が多く、その魅力は外の通行人にも伝わっており、たくさんの人を魅了していました。

ニューヤンキーノタムロバ

「常識」「一般」「マニュアル」といった社会の既成的な価値観に対し、自らのクリエイティブという個性をぶつけ、これから変えていく若者たちが、1年間限定で入居できる共創型コリビング、ニューヤンキーノタムロバ。今回は現役・卒業生の4名で共創し、ARTEATに向けて作成されたオリジナルの映像作品を、日本橋の橋を模したモチーフの上で上映しました。コンセプトは「名前のまだない社会問題への認知の呼びかけ」。橋を渡ろうとする「何か」は、社会全体が未だ無自覚な、言葉にはなっていない課題の多さを訴えます。

あえて他の出展アーティストとは違った空間を演出したという出展アーティストによるコンセプトの通り、「思わず足を止めてじっくり見た」「じっと見つめられると引き込まれる」という感想が多く聞かれました。見るたびに込められている想いが深く理解できるようになっていく作品でした。

ILL PARTY

精神科を目指す研修医、精神単科ナース、早稲田演劇→介護士、藝大生の4人で『当事者研究を文化にしたい』をモットーに「ケアする短歌リレー」などの活動を行っているILL PARTY。今回の展示では、メンバーの寺原さんが中心となり参加者との対話から言葉を拾い出しその場で短歌を作ります。「普段言えないこと」がテーマのため、ただの愚痴になってしまうけど…と伝えても寺原さんが5音7音の言葉にしてくれるので、あっという間に自分だけの短歌が作れました。愚痴が短歌になると自分から愚痴という暗い感情が切り離される感覚になります。まさに短歌を通じてカウンセリングを受けている気持ちになりました。「暗い感情もアートになる、むしろそれがいいんです」と言ってもらえるのはとっても嬉しいです。

.png)

スペシャルコンテンツ:コミュニティディナー

ARTEATのクライマックスを彩るのは、スペシャルコンテンツである、コミュニティディナー。このコミュニティディナーでは、出展アーティストと参加者、シェフがランダムに同席し、全員で同じ料理をいただきながら交流を図ります。

この特別な一夜限りのディナーを担当するのは、シェフの山本一貴さん。自然の全てを食材のターゲットにすることで、昆虫料理にも精通している数少ない料理人です。

山本シェフの料理に合わせた個性的なペアリングも魅力の一つであり、このディナーでは出展アーティストの作品やコンセプトからイメージした創作メニューを5品用意し、「アートとイートの伸びる交錯」をテーマに、今までにない食×アート体験で参加者を楽しませてくださいました。

1品目 液体たこ焼きーニューヤンキーノタムロバー

グラスに注がれた黄金色のドリンク。よく見るとグラスの中にタコが入っています。常識や固定観念を覆すクリエイティブを創造するニューヤンキーノタムロバをイメージし、同じく固定概念を覆そうと考えられたその名はなんと「液体たこ焼き」。一口飲むとガツンとくる酸味の中に、繊細な出汁の風味や香ばしさを感じ「たこ焼きだ…!」とあちらこちらで声が上がります。山本シェフは京都で学んだ麹の知識から、たこ焼きの具材を麹で発酵させました。クリアなドリンクで乾杯し、ディナーがスタートしました。

2品目 獅子舞ー稲村行真ー

稲村さんが研究している獅子舞のモチーフは鹿や猪。そこからジビエをイメージしたという山本シェフは鹿のラグー(※フランス語で煮込んだものという意味)にピーマンやミツバのシートを被せ、獅子舞の布にみたてた料理を作りました。周りに散らされた豆腐とホースラディッシュ(西洋わさび)のソース、粒マスタード、山梨県から取り寄せられた個性豊かなハーブと共にいただきます。単体の個性は強く見えますが、重ねて味わうとバランスよく口に馴染んでいく味でした。見た目も味も満足させる料理です。

「鹿肉などの素材はおしゃれな見た目をしているけど、味は野生的で美味しかったです」(稲村さん)

3品目 畳と草ーNOFFー

3品目はNOFFをイメージした「畳と草」です。NOFFのコンセプトとゴザシートを見て、山本シェフは芝生にゴザを敷きたいと思ったそう。今回はそのイメージを逆転させ、ゴザシートの上に芝生を敷くという発想を提案。

一口サイズのタルトの中に、アメリカナマズのペーストとハーブを合わせました。

パリっと気持ちのいい音がするタルト生地を食べ進めていくと、裸足で芝生を歩いた時のような軽やかな食感が口の中に広がります。「噛めば噛むほど、どんどん美味しくなる」と病みつきになる味でした。

3品目と4品目の間には、山本シェフから「パスタの玉を6つに分け、6okkenのマークを模した玉を作ってほしい」との指示が。

参加者は玉を丸めながら自然と交流が生まれていました。

4品目 食欲の痕跡ー山口みいな・上田淳也ー

4品目は「食欲の痕跡」。山口みいなさんの作品のイメージからドローイングの痕跡を考えることをイメージした山本シェフ。豚足や猪のタン、揚げたライスペーパーなどの食材や多種多様なソースが散らばっていて自分が「食べたい!」と思ったものを、自分の手元に浮かさずに持ってくることで、参加者の食欲を痕跡として残すことを料理で表現しました。

食材とソース、そしてその痕跡による味はまさに一期一会の味。「この味はなんだろう?」「この道美味しかったよ」など周りで会話が生まれ痕跡が刻まれてゆく過程も美しい料理でした。

さらにスシ・デザイナーの上田淳也さんが握った寿司も、散りばめられた食材の一部となり、上田さんの活動のコンセプトである「共食」が山本シェフの料理に重なりました。

5品目 点と点ー6okken・ILL PARTYー

そしてコースを締めくくるのは6okkenのロゴをモチーフにしたパスタ「点と点」。

先ほどのパスタ玉はイタリアのお母さんの味として親しまれているパッサテッリになりました。ILL PARTYのテーマ「あい」にちなんで、山本シェフが思う愛とは、”母の愛”。母の愛をイタリアのお母さんの味にみたてました。そして味付けにILL PARTYの作品である短歌の31文字から、31種類のフレーバーオイルを用意してくださいました。

見た目や匂いという「直感」で好みを選び、自分だけのスープを完成させる体験は参加者から「ほっこりする」「締めにぴったり!」と好評。オイルの組み合わせでスープの色や味が変わるため、まさに自分だけの一品が生まれます。このスープの多様性は今日のイベントのテーマと重なっているように感じました。異なる個性が掛け合わされても美味しく、単品でも美味しくなる。アートの個性もきっと同じ。食とアートが一体となる体験になりました。

輪になって食とアート満載の一日を振り返ります

最後は参加者・スタッフが一つの輪になり、今日一日の感想を語り合いました。「人生で経験したことのない一日になりました」「まさに食と芸術を全身で浴びました」「全く知らない人と自然と話すことができ、不思議だけど充実した気持ちです」などなど…

輪になって語り合う様子は、キャンプファイヤーを囲んで語り明かす夜のよう。

まさに、秋の夜長にふさわしいこの時間がずっと続けばいいのに…と思わずにはいられません。

NARU FES2024秋の企画担当者である安藤さんは「僕は、みんなで創造的な場を作りたいと思い、NARUに参画しました。今回の出展アーティストたちは、これまでのNARUの企画で関わった方や知り合った方です。そして今回のコミュニティディナーを企画したのは、僕が以前山本シェフの料理をいただいた際に感動を覚えたのがきっかけで、彼のアーティストに対するリスペクトの姿勢や、料理へと昇華する卓越した才能に惹かれて今回の企画の実現に至りました。アートとイートの掛け算で、世界が広がり、表現がさらに深まっていくことを期待していましたが、今日見ることができた景色は期待を遥かに凌駕していました。僕自身も様々な人と繋がりつつ、楽しい1日を過ごせました。今日を通して、来場者、アーティスト、スタッフ全員が何かを持って帰れる場所になったなら、嬉しいです。ありがとうございました。」と思いを伝えます。

そんな安藤さんの思いが伝播するように、出展者同士でも今後、作品を一緒に作ろうという声や、お互いの作品に対するリスペクトの声が聞こえていました。

目も耳も胃袋もそして心も満たし、五感を震わせる食と芸術の体験。

NARUの空間が創り出す「アートとイートの伸びる交錯」の先は無限に広がっていました。

NARU FESにお越しいただいたみなさま、参加してくださった出展アーティストのみなさま、ありがとうございました。

第2回の開催をぜひ、お待ちください。

NARUでは、様々なイベントや気軽に参加できる交流会を開催しています。公式LINEで情報発信しているので、気になる方はぜひ覗いてみてくださいね。

提携企業:

この度日本橋やアートとイートにゆかりのある企業やギャラリーからご協力いただき、

イベントポスターやチラシ、近隣ギャラリーマップなどを掲示しました。来年2025年2月にかけて施設にて展示しておりますので、ぜひ足をお運びください。

ーポスター・チラシ展示ー

ソノアイダ

Website https://sonoaida.jp/

Instagram @sonoaida

日本銀行貨幣博物館

Website https://www.imes.boj.or.jp/cm/

三井記念美術館

Website https://www.mitsui-museum.jp/

Instagram @mitsui_memorial_museum

BnA HOTEL

Website https://www.bna-hotel.com/

Instagram @bna_wall

MITSUKOSHI CONTEMPORARY GALLERY

Website https://www.mistore.jp/store/nihombashi/shops/art/contemporary.html

Instagram @mitsukoshi_contemporary

REIJINSHA GALLERY

Website https://reijinshagallery.com/

Instagram @reijinsha_g

The A.I.R building

Website https://theairbuilding.com/

Instagram @the airbuilding

ー作品展示ー

ACTA+ ART AWARD:

website https://acta-award.com/

2021年から開催される「ACTA+ ART AWARD」は、廃棄物を素材にしたアートを通じて社会で持続可能性についての対話を発生させることを目的としています。今年は日本橋を舞台に、11/27〜12/10の間ファイナリスト11名によるグループ展を開催しました。

ACTA+ ART AWARDファイナリスト

Lu Chih Yun

東京を拠点に活動するアーティスト。身近な素材や建築廃材を用いた立体・平面作品を通じて、現代社会のアイデンティティやデジタルメディアに向き合うミクストメディア作品を制作しています。今回の作品では、美術展覧会のチラシとセメントを主素材に、壁掛けの小作品として新たな視点を提供します。

市川 瑛子(いちかわ・ようこ)

:群馬県前橋市出身。一橋大学大学院言語社会研究科修了。地方新聞社を経て、2018年に渡英。

国内外のアーティストインレジデンスで滞在制作をしながら、個人の記憶や歴史・文化、社会問題などを主題に、

枠組みに囚われない幅広い表現で作品を発表している。2020年に帰国

中谷 優大(なかや・ゆうだい)

:既製品や通貨、生物、AIといった要素を題材に作品を生み出すコンセプチュアルアーティスト、美術家。

既存の枠にとらわれない自由な発想で創作活動中

ーーーーー

+NARU NIHONBASHIとは

+NARU NIHONBASHIは「好奇心で動き出すオープンスペース」。 一人一人の好奇心と、そこから生まれるスモールアクションを応援しています。 「やってみたいこと」や「ずっとやってみたかったけどできていないこと」をカタチにしていくことで、関わる人たちや地域にエネルギーを巡らせていく場所です。

運営会社:Goldilocks株式会社、三井不動産株式会社

webサイト