Menu

1

About

+NARUでできること

2

Events

+NARUのイベント

3

Voices

+NARUで生まれた声

4

How To Use

施設の使い方

5

News

最新情報とお知らせ

6

Access Info

アクセスと営業時間

メンバー登録

+NARU NIHONBASHI

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目4-12

カネダ日本橋センタービルディング 1F

お問い合わせ

学生の視点で日本橋のまちを歩いてみた!|学生インターンレポート

2025/04/12

.jpg)

NARUでは2024年に約半年をかけて学生インターンによる「まち歩きリサーチ」の活動を行い、NARUを起点とした日本橋のまち歩きの可能性を探ってきました。

本日はそのプロジェクトの成果をご紹介。インターン生を代表して黒部真由(くろまゆ)さんが寄稿してくれました。

「まち歩き」は日本橋の魅力発信にどう寄与できるのか

はじめまして。ウォーカブルインターンチームの、「くろまゆ」と言います!

大学では、都市政策学を基軸に、社会学の視点からまちづくりを勉強しています。NARUでのインターンシップでは、日本橋での「まち歩き」の効果を図ることを目的にして活動しました。普段は、日本橋学生工房という学生団体に所属しています。日本橋の地域行事への参画を通じて、日本橋のまちづくりに携わるなかで、より学術的な活動をしてみたいと思い、NARUでのインターンシップに応募しました。

世の中には、SNS発信や謎解きゲーム開催など、まちの魅力を発信する手段はたくさんあります。

そのなかでも、最近「まち歩き」のイベントはあらゆる地域で実施されています。

まちを歩くことは、ひとりでもいつでもできます。それでも、イベントでは決まった時間に他者と歩きます。

なぜ「まち歩き」イベントが人気なのでしょうか?イベントとしての「まち歩き」には、地域に対して、どんな効能があるのでしょうか?

私は、学生インターンとして、調査と社会実験を通じて、日本橋における「まち歩き」の意義を検討してみました。

このインターンの前、2024年3月に、NARUのまち歩きイベントに参加していました。

そこでは、「日本橋の推しポイント」を探して、チームに分かれておすすめルートを作成しました。

その時の経験から、今回は自身が調査者となり、日本橋におけるまち歩きの意義を探りたいと思いました。

学生インターンによる、まち歩きの調査スタート!

学生インターン生は3人でした。私は大学院で、社会学のなかでも都市政策等の政策学を研究しています。他メンバーは、同じく大学院で、土木専攻の交通計画を専門にする学生や、都市計画を専攻する学部生です。それぞれ異なった分野の学生同士で、日本橋のまち歩きに向き合った半年間でした。

わたしたちは下記2点を目的に調査および検証を行いました。

①イベントとしての「まち歩き」を実施することで、実施地域のまちづくりにどんな効能を与えるのかを明らかにする

②まち歩き時に与えられた情報量の有無により、実施地域に対するイメージは変容するのかを明らかにする

これまで、「まち歩き」を実施することの意義を検証する研究は、それほど多く行われていません。今回は、複数の領域から社会実験を行いました。アンケート調査による量的分析[i]から、日本橋地域の方へのヒアリング調査による質的分析[ii]を用いて、検証しました。メンターの徳永教授(拓殖大学)からは、定量的なエビデンスを用いて、日本橋を訪れる人の行動変容と交流の実態に結びつくような数値化できるものを生み出す取り組みになるとのフィードバックをいただきました。およそ、半年間の構想期間を経て、11月16日(土)にNARUでまち歩きイベントを実施しました。

[i] 数字等の「量」を用いて分析する手法

[ii] インタビュー等の「質」に関する事柄を通して分析する手法

いよいよ実施、まち歩き

◎形式:+NARUFES 2024 ARTEATに出展

◎方法:20分間のまち歩きで、参加者には情報量に差のある2種類のマップ(A/B)をランダム配布し、事前事後アンケートを行う。A群には店名や店のイチオシ情報を記載した。B群には店名を記載せず、麒麟像などの日本橋のまちのシンボルのみを記載した

◎当日の流れ

①会場にいる参加者に声をかけ、16名が集まった。

②まち歩き実施前にルール説明やプロジェクト内容説明を行った。

③事前アンケート(Googleフォーム)回答

・マップの種類

・居住地

・年齢

・職業

・参加形態(一人か友達とかなど)

④3人班等で、まち歩き20分間実施

⑤+NARU再集合して、感想共有

⑥事後アンケート回答

⑦解散

事前&事後、2つのアンケート結果はこちら

◎事前アンケート結果

参加者は全16名で、会社員が大多数を占めました。10名以上が一人で参加しており、今回のイベントで顔合わせとなる人が多かったです。日本橋を最初に訪れたきっかけを尋ねると、最も多い回答は「行きたいお店や施設が日本橋にあった」で、日本橋は「目的の場所」となっていることが明らかになりました。日本橋を訪れる頻度で最も多かったのは、「月に数日未満」で、毎週定期的に訪れる人は少ない結果となりました。また、事前に行きたいお店があったかどうかを尋ねると、1人を除いた大多数が「事前に決めていなかった」と挙げていました。このことから、行きたい施設はあっても具体的なお店までは決定せずに訪れる人が多いことが推察されます。さらに、11月16日に日本橋を訪れた主な目的は、「NARU FESがあったから」が最多で、「まち歩きをしたかったから」の回答者は1名でした。また、日本橋のイメージを尋ねると、大多数が「歴史を重んじる」「働く人の街」の項目を選択していました。このことから、東京を代表するビジネス街でありながらも、歴史伝統の息づいた地域であることが伺えます。

◎事後アンケート結果

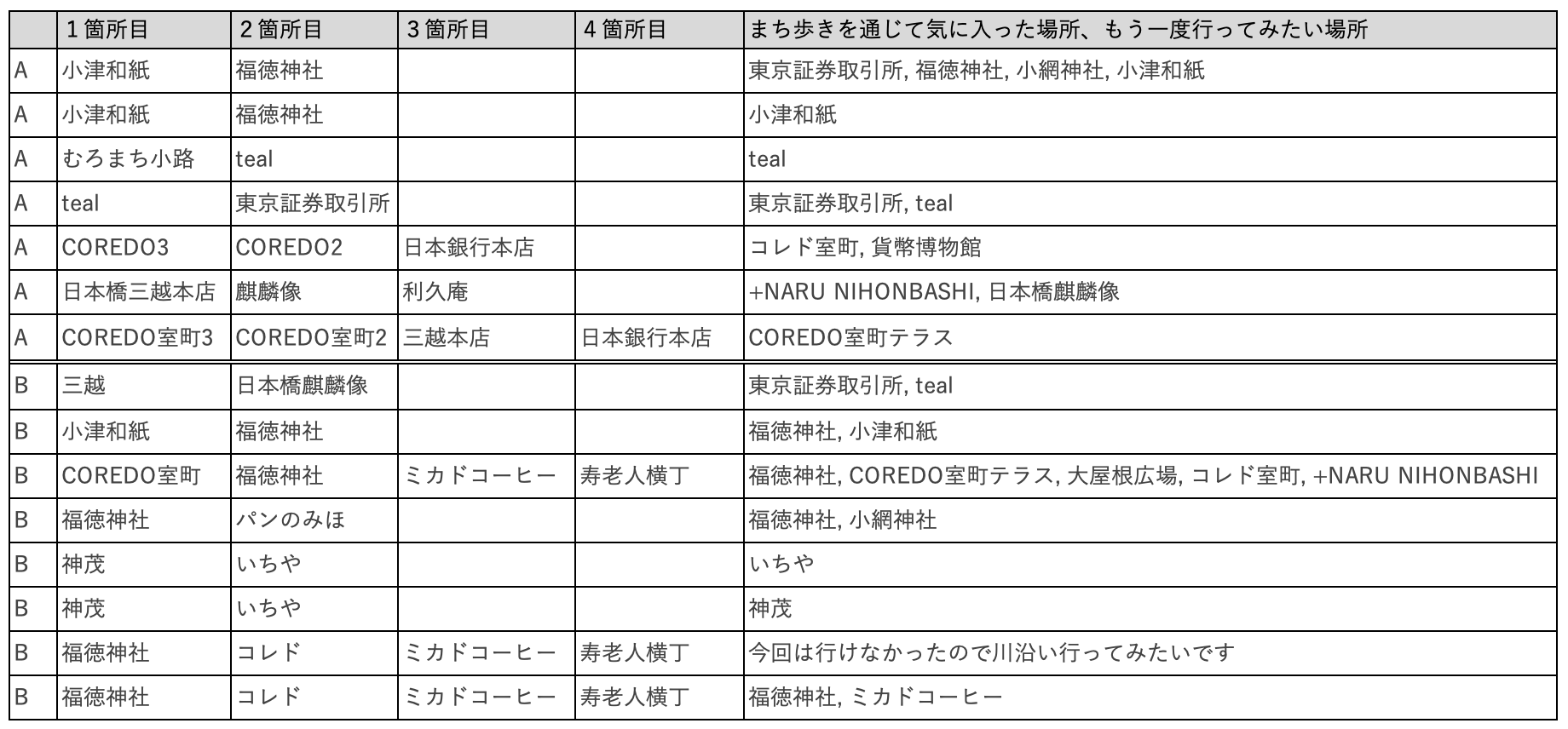

まち歩き実施後に、NARUへ再集合して事後アンケート回答を行いました。訪れた場所を伺いました。結果は以下の表の通りになります。

マップの情報量が多いA群と少ないB群を比較すると、

以下の4点が明らかになりました。

①コレド等の施設は、店名記載したA群の方が多く訪れている。

②情報量の多いA群の方が、より広範囲で移動している。

③情報量の少ないB群は、寿老人横丁等の路地も訪れている。

④情報量に関わらず、福徳神社を訪れる人が多い。

このことから、商業施設への訪問や商業施設の回遊を目的としたまち歩きには、店名まで記したマップが有効であると推察できます。また、地域全域を巡ることを目的とした場合にも、より詳細情報を入れたマップが有効だと考えられます。一方で、参加者自身の発見や気づきを企図した場合には、情報量の少ないマップの方が参加者の主体性を活かせるのではないでしょうか。さらに、情報量の有無に関わらず、神社は地域のランドマークとして機能していることも本調査を通じて明らかになりました。

プロジェクトの考察と提言

①日本橋には多様なコンテンツが存在する

豊富なコンテンツがあるなかで、地域の魅力発信の手法を考えることは非常に大事なると考察できる。マップを作成する上でも、日本橋の魅力を発信したい対象者や目的ごとで載せるべき情報が異なってくるのではないかと思います。

②まち歩きにはコンセプトメイキングが重要になる

日本橋地域は、一年を通じて四季折々の行事が存在します。季節を感じとることができるようなウォーカブルの施策等や、多様なコンテンツをカテゴライズしたまち歩きなど、対象者や開催時期を十分に考慮したコンセプトメイキングが重要になるだろうと考察します。

③NARUという交流拠点があることの重要性

今回の「まち歩き」イベントでは、NARUをゴールとスタートの双方に設定したことで、一定の安心感を参加者に与えることができました。「知らない人と歩くこと」を前提として、まち歩きを実施できたことは、NARUでイベントを開くことの意義を表すものではないでしょうか。

むすびに

今回のまち歩きでは、20分間でNARUに戻ってくるということをルールにしました。まち歩き後の感想では、「NARUに戻るという点に安心感がある。」というお声をいただきました。過半数以上の人が一人での参加でしたが、スタート地点とゴール地点を共有することで、安心してまち歩きを楽しめるのではないでしょうか。その点において、NARUという拠点があることの意義が伺えます。

学生主体となり、日本橋におけるまち歩きのあり方を検討しました。日本橋地域は学生が少ないイメージを持たれます。私は、先述の日本橋学生工房で、大学生・大学院生15名程度で、日本橋の地域の方々とともに日本橋のまちづくりに携わっています。日本橋は、都心地域でありながら町会活動が盛んで、人情深い地域だと思います。お祭りでの出展だけでなく、中央区立の小学校への出前授業では小学生と日本橋のまちを考える授業を行なっています。もし、ご興味ある方は日本橋学生工房で検索またはインスタグラムをご覧ください!学年・分野多様なのでお気軽にお問い合わせください。

感謝を込めて

本インターンシップでは、メンターとして拓殖大学の徳永達己教授、IBS計量計画研究所の萩野保克氏にご指導いただきました。また、NARUのコミュニティマネージャーのちひろさんにも大変お世話になりました。これからも、「まち歩き」等を通じて日本橋の魅力発信に資する研究を推進していきたいです。私自身、社会実験に携わったのは初めてでした。社会にありふれた「まち歩き」の意義を問い直すことにより、さらに日本橋のまちづくりに貢献できれば幸いです。個人の研究でも、将来に渡り、日本橋地域に貢献できるように精進していきたいと思いました!

.png)